‘缙云登上香港《大公报》’,香港《大公报》2019年5月19日、26日文学副刊刊发了浙江省作家协会副主席,浙江省散文学会会长陆春祥关于缙云的作品《石上岩下》。

石上岩下(上篇)

陆春祥

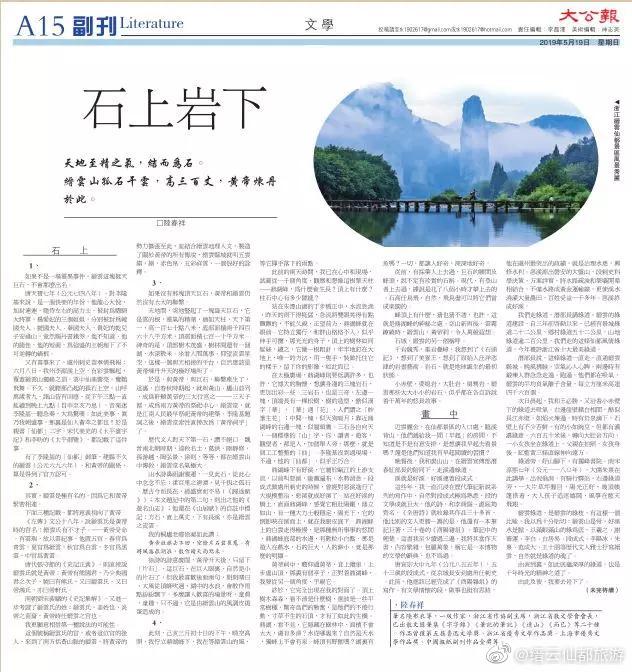

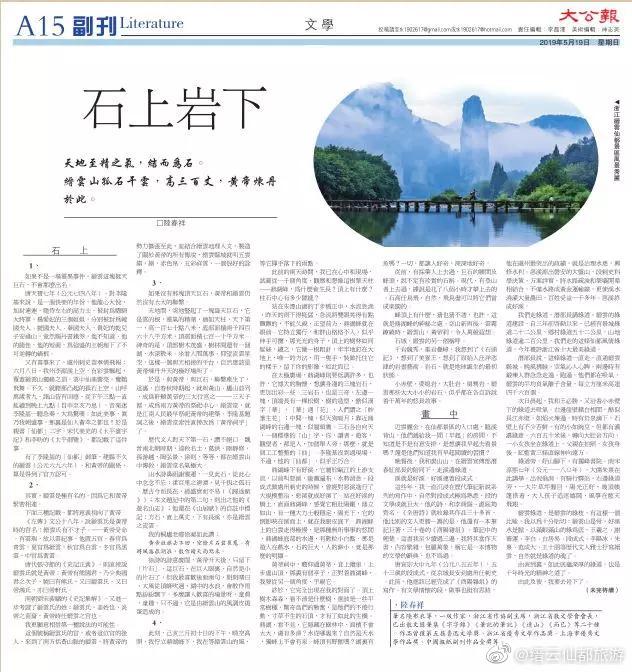

天地至精之气,结而为石。

缙云山孤石干云,高三百丈,黄帝炼丹于此。

石上

1、

如果不是一场灵异事件,缙云这块挺天巨石,不会那么出名。

唐天宝七年(公元748年),对李隆基来说,是一个快乐的年份,他龙心大悦,加封连连,随侍左右的高力士,被封为骠骑大将军,杨爱妃的三个姐姐,分别被封为韩国夫人、虢国夫人、秦国夫人,贵妃的干儿子安禄山,竟然赐丹书铁劵,他不知道,他的随性,他的短视,为强盛的王朝埋下了不可逆转的祸根。

又有喜事来了,处州刺史苗奉倩飞报:六月八日,我州李源溪上空,有彩云飘起,覆盖缙云山独峰之顶,云中仙乐响亮,鸾鹤飞舞,不久,就听那特起的孤石上空,山呼万岁者九,诸山皆有回应,从下午三点一直延续到晚上九点(自申至亥乃息)。音乐迷李隆基一听急奏,大为惊叹:如此美事,真乃我朝盛事,那里是仙人荟萃之都也!于是亲书“仙都”二字,宋代乐史的《太平寰宇记》和李昉的《太平御览》,都记载了这件事。

有了李隆基的“仙都”御笔,建县不久的缙云(公元696年),和黄帝的关系,算是得到了官方认可。

2、

其实,缙云是极有名的,因为它和黄帝紧密相连。

下面三种记载,都将意义指向了黄帝。

《左传》文公十八年,说缙云氏是黄帝时的官名:缙云氏有不才子。——黄帝受命,有云瑞,故以云纪事,他置五官,春官为青云,夏官为缙云,秋官为白云,冬官为黑云,中官为黄云。

唐代张守节的《史记正义》,则直接说缙云氏就是黄帝:黄帝有熊国君,乃少典国君之次子,号曰有熊氏,又曰缙云氏,又曰帝鸿氏,亦曰帝轩氏。

南朝刘宋裴骃的《史记集解》,又进一步考证了缙云氏的姓:缙云氏,姜姓也,炎帝之苗裔,黄帝时任缙云之官也。

我更愿意相信第一种说法的可能性。

这个号称缙云氏的官,或者这位官的后人,来到了南方括苍山脉的缙云,将黄帝的势力扩张至此,并结合缙云地理人文,制造了关于黄帝的所有传说,缙云县城就叫五云镇,缙,赤色帛,五彩祥云,一个很好的诠释。

3、

如果没有那块顶天巨石,黄帝和缙云仍然没有太大的联系。

天地间,突地竖起了一块耸天巨石,它是云的根,灵气的精华,犹如天柱,天下第一,高170.8米,底部面积2468平方米,顶部面积710平方米。神奇的是,顶部树木茂盛,树林间还有一个湖,水深数米。坐看人间万事,仰望流云星空,这样一个与天相接的平台,自然应该是黄帝炼丹升天的极好场所了。

于是,黄帝与缙云,与巨石,联系产生了,这里,自春秋时期起,就与黄山、庐山并列,成为轩辕黄帝的三大行宫之一——三天子都,成为南方黄帝的祭祀中心。缙云堂,就是江南人民最早祭祀黄帝的建筑。李隆基题词之后,缙云堂索性直接改为“黄帝祠宇”了。

历代文人对天下第一石,赞不绝口。魏晋南北朝时期,道教名士,葛洪,陆静修,孙游越,陶弘景,徐则,等等,都在缙云山中传教,缙云堂名气极大。

山水诗鼻祖谢灵运,一见此石,从此心中念念不忘:漾百里之清潭,见千仞之孤石。历古今而长在,经盛衰而不易(归途赋》;本文题记中的第二句,则出之他的《游名山志》;他还在《山居赋》的自注中标记:方石,直上万丈,下有长溪,亦是缙云之流云。

我的桐庐老乡徐凝如此赞:

黄帝旌旗去不回,空余片石碧崔嵬。有时风卷鼎湖浪,散作晴天雨点来。

徐诗的诗意广阔,黄帝升天后,只留下“片石”,这巨石,在巨人眼里,自然是小的片石了,但我最喜欢后面两句,朗朗晴日,大风从顶峰吹过,湖中的水浪,会散作雨点纷纷飘下。多么让人欢喜的场景呀,童真,童趣,只不过,它是由缙云山的风调皮捣蛋造成的。

4、

此刻,己亥三月初十日的下午,晴空高照,我伫立鼎湖峰下,我在等缙云山的风,等它挥手落下的雨点。

此前的两天时间里,我已在心中和现场,试图从一千个角度,观察和想像这根擎天柱——鼎湖峰,为什么会生长?顶上有什么?柱石中心有多少隙缝?

站在朱潭山湖的丁步桥正中,水流急湍,昨天的雨下得挺猛,急流将双眼晃得有点颤颤的,不能久视,正望前方,鼎湖峰就在眼前,它特立独行,和群山格格不入,似乎伸手可揽,那光光的身子,顶上的树林如同发丝,总之,它像一根粗针,牢牢地钉在大地上,唯一的方法,用一只手,装做托住它的样子,留下你的影像,如此而已。

在太极广场,鼎湖峰则要低调许多,也许,它博大的胸怀,想让身边的三块岩石,更加出彩一些。三岩石,也是三奇,左边一块,顶端长有一棵松树,树的造型,酷似繁体字的“华”,“华”通“花”,人们谓之“妙笔生花”;中间一块,似天狗喘月;靠近鼎湖峰的右边一块,似猫头鹰。三石各自向天,一个标准的“山”字,你,读者,游客,观望者,都是人,加个单人旁,那么,就是个工工整整的“仙”。李隆基没到过现场,不过,他的“仙都”,似乎正巧合。

鼎湖峰下有好溪,它属于瓯江的上游支流,以前叫恶溪,险滩遍布,水势湍急,段成式做处州刺史的时候,曾经对恶溪进行了大规模整治,恶溪就成好溪了。站在好溪的桥上,直面鼎湖峰,感觉它粗壮阳刚,鼎立如山,有一种大力士般稳定,阳光下,它的倒影映在溪面上,就在我眼皮底下。鼎湖峰上的白云走得极慢,是那种无所事事的悠闲,鼎湖峰底部的水边,有数粒小白点,那是游人在戏水,石的巨大,人的渺小,竟是那么的明显。

黄帝祠中,瞻仰过黄帝,登上缆车,上步虚山顶,那里有个亭子,正对着鼎湖峰,我要从另一个角度,平视它。

终于,它完全出现在我的对面了。顶上树木森森,看不清是什么树,应该是一些平常树种,惊奇鸟们的勤奋,是它们的不倦行动,寸草不生的石顶,才有了如此的生机。鼎湖,看不见,它隐藏在树林中,面积不会太大,湖有多深?水从哪里来?自然是天水,独峰上不会有泉。峰顶有野兽吗?湖里有鱼吗?一切,都让人好奇,深深地好奇。

从前,有采药人上去过,巨石的腰间及峰顶,说不定有珍贵的石斛。现代,有登山者上去过,据说是花了八个小时才攀上去的。石高任鸟飞,自然,飞鸟尽可以将它们当成乐园的。

峰顶上有什么,猜也猜不透,也许,这就是鼎湖峰的神秘之处。空山新雨后,云雾缭绕时,缙云山,黄帝祠,令人万般遐想。

石城,缙云的另一个称呼。

千岩竞秀,重岩叠嶂,我想到了《石头记》,想到了美猴王,想到了原始人汪洋恣肆的岩画艺术。岩石,就是地球诞生的最初状态。

小赤壁,婆媳岩,大肚岩,舅甥岩,缙云那些大大小小的岩石,似乎都在各自诉说着千万年的悠长故事。

画中:时光绿道,由此及彼

近云丽舍,在仙都景区的入口处,临溪背山,他们递给我一间“早起”的房间,不知道是不是有意安排,是想让我早起去看景吗?还是他们知道我有早起阅读的习惯?

晚餐后,我和裘山山,在缙云宣传部潜春红部长的陪同下,走溪边绿道。

溪就是好溪。好溪连着段成式。

这些年,我一直沉浸在历代笔记新说系列的写作中,自然对段成式极为熟悉,段的文学成就巨大,他的诗,和李商隐、温庭筠齐名,《全唐诗》就收录其作品三十多首,他比别的文人更胜一筹的是,他还有一本笔记巨著,三十卷的《酉阳杂俎》,笔记中的翘楚。这书我至少读过三遍,我将其当作天书,内容繁杂,包罗万象,称它是一本博物的文学的辞典,也不为过。

唐宣宗大中九年(公元855),五十三岁的段成式,从京城长安到处州任刺史。此前,他应该已经完成了《酉阳杂俎》的写作。有文学情怀的段,做事也挺有思路,他在处州最突出的政绩,就是治理水患,兴修水利。恶溪源出磐安的大盘山,段刺史科学决策,方案详实,将水路疏浚和筑坝开渠相结合,不仅水路成黄金运输线,更使溪水浇灌大量农田,百姓受益一千多年。恶溪终成好溪。

我们走绿道,潜部长讲绿道。缙云的绿道建设,自三年前启动以来,已经有景城绿道22公里,乡村绿道52公里,山地绿道236公里,我们走的这条仙都风情绿道,今年获评浙江省十大最美绿道。

潜部长说,这条绿道一直走,直通缙云县城。晚风拂脸,空气沁人心脾,两边时有锻炼人群急急走过,跑过,他们都在吸氧,缙云的平均负氧离子含量,每立方厘米高达4600个。

次日晨起,我和王必胜,又沿着小赤壁下的绿道去吸氧。右边崖壁赭白相间,酷似长江赤壁,如焰火炼过,时有岩泉滴下,石壁上有不少苔鲜,有的小如豌豆,但都有浓浓绿意。六百五十米后,转向大肚岩方向,一小女孩坐在绿道上,父亲在拍照,女孩身后,红蓝黄三条直线伸向远方。

绿道旁,好山脚下,有独峰书院。南宋淳熙七年(公元1180),大儒朱熹在此讲学。出倪翁洞,有骑行驿站,右边绿道旁,一大片草坪醒目,阳光正好,几顶帐篷搭着,大人孩子追逐嬉闹,风筝在蓝天飞翔。

缙云绿道,是缙云的绿枝,有这样一个比喻,我以为十分贴切:缙云山是骨,好溪水是脉,以满眼满山的绿为底,王羲之、谢灵运、李白、白居易、段成式、李阳冰、朱熹、范成大、王十朋等历代文人雅士抒写缙云,自然就是绿道的魂了。

由表到里,如此底蕴深厚的绿道,也是千年时光的精神之道了。

由此及彼,我要去岩下了。

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

官方小红书

官方小红书

官方抖音

官方抖音